有朋友问我,政府继续暂缓垃圾收费,香港垃圾长期上升问题可以如何解决?

已经扭转垃圾长期上升趋势

垃圾量下降

我对他说,政府推动减废回收的决心,和在2035年达致「零废堆填」的目标绝不会改变。以往香港的垃圾弃置量确实是不断上升,但现届政府透过增加回收配套,以及加强公众教育和宣传,已经成功扭转垃圾长期上升的趋势。垃圾弃置量由2021年平均每日11 358公吨逐步减至2024年平均每日10 510公吨,减少共7.5%。人均弃置量亦由2021年的高位每人每日1.53公斤逐步下降至2024年每人每日1.40公斤,下跌约8.5%。

回收率上升

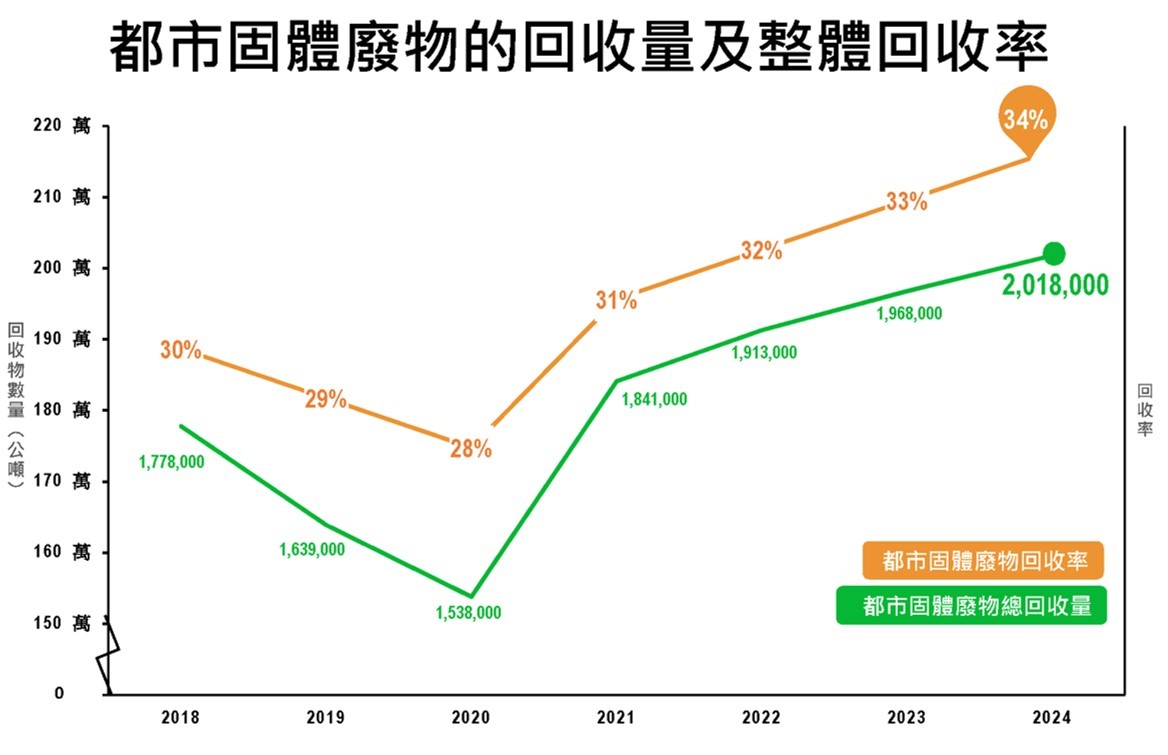

本届政府推动减废回收的成果,不单止反映在垃圾弃置量下降,整体回收率亦正在上升。总回收量由2020年的低位约154万公吨增加至2024年约202万公吨,增加了约48万公吨,回收率亦由28%上升至34%。

暂缓垃圾收费后垃圾量继续下降

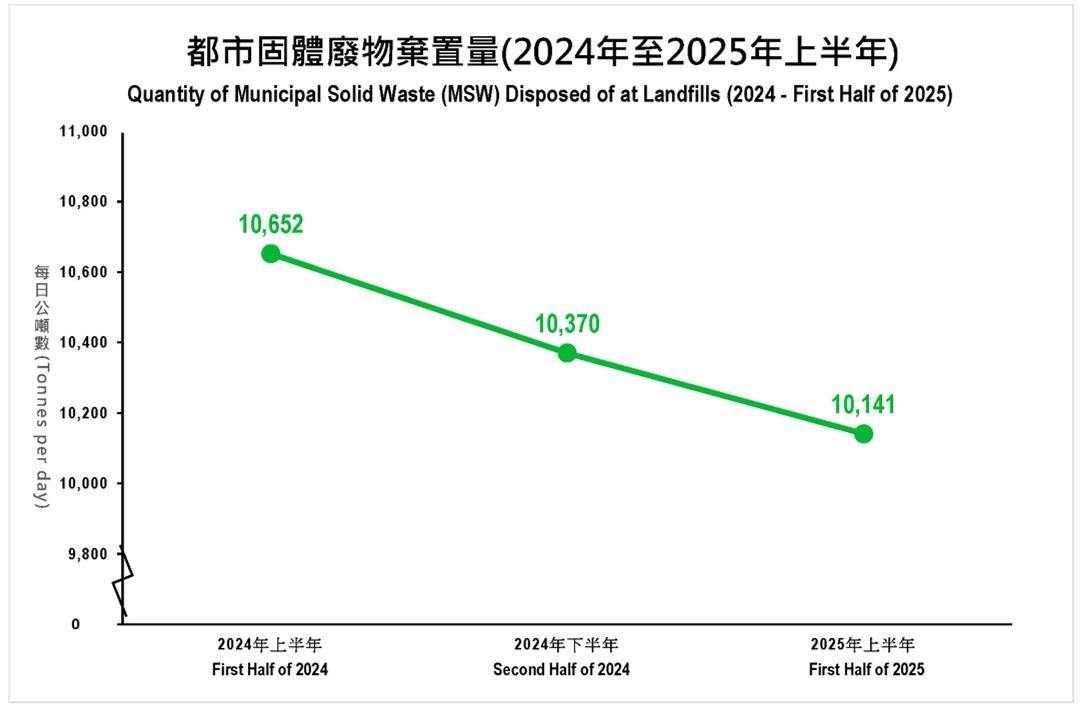

有人担心政府暂缓实施垃圾收费,便无法阻止垃圾弃置量上升。事实是去年5月宣布暂缓后,市民在减废回收方面的意识和参与度仍然是有增无减。垃圾弃置量继续下降,由2024年上半年平均每日10 652公吨减至今年上半年平均每日10 141公吨,一年间已经减少了约5%,和2021年相比平均每日减少了超过1 200公吨。

可望不用建设第三座转废为能设施

为达致「零废堆填」,现代化转废为能设施I‧PARK1快将落成, I‧PARK2亦在筹备中,合共每日可处理9 000公吨废物。

我们用了三年多时间已经把每日垃圾弃置量减少了超过1 200公吨,市民和社会各界如能持续努力减废,在十年间进一步将每日垃圾弃置量减少多一千多公吨,降至9 000公吨以下,香港便可望不用建设第三座转废为能设施也可以在2035年达到「零废堆填」。

应否实施垃圾收费

社会意见

垃圾收费是推动减废回收的其中一项工具,但是有先决条件,就是市民和社会广泛支持。政府委托了第三方民意调查机构进行了电话调查,社会上不同媒体和机构亦有进行民意调查。多项调查结果都是大约七至八成受访市民认为现阶段不应该/不适合推行垃圾收费。很多意见都反映市民不接受惩罚性的垃圾收费,市民更愿意接受协助性和鼓励性的措施来推动减废回收。

业界方面,我们收到不少来自物业管理、饮食及清洁业等界别代表的意见,指出现时正面对人手不足和经营挑战,不希望政府急于实施垃圾收费。物业管理和清洁业界更表示,推行垃圾收费无可避免地会导致管理/清洁费上升,在现在的经济环境下,居民将难以接受,前线清洁工更担心在现时人手短缺下,推行垃圾收费会带来大量额外工作和沉重负担。

减废回收策略需因时制宜

在当前经济大环境和气氛,以及经济转型下,行政长官2025年施政报告也推出11项措施支持本地经济,特别是中小企。政府应该因时制宜来制定推进减废回收工作的策略,才可以达到整体社会效益的最大化。考虑到:

| (a) | 垃圾收费只是工具,目的是推动减废回收,和零废堆填; |

| (b) | 现时欠缺市民和社会广泛支持这个先决条件; |

| (c) | 现届政府推行的各项减废回收工作已经收到明显效果;以及 |

| (d) | 政府应该因时制宜来制定推进减废回收工作的策略; |

所以政府会继续暂缓实施垃圾收费,并且会循以下方向推动全民减废和分类回收。

未来废物管理的方向和措施

为如期实现「零废堆填」和持续推动源头减废,未来我们会循以下四个方向继续推动减少废物和分类回收,辅以着力发展转废为能力设施I‧PARK1和筹备中的I‧PARK2,也可以藉此减少碳排放。

| (一) | 多用宣传教育,改变市民行为,打造绿色生活文化 |

||||

| 持续推动减废回收的宣传教育,透过环境及自然保育基金持续支援社区环境教育工作,鼓励公众源头减废、实践废物源头分类和乾净回收,以及在校园推行「回收@校园」活动,从小培养学生源头减废的意识,鼓励他们善用学校及社区的回收设施,并带动家人一起实践资源分类回收。政府亦会加强与非牟利机构的合作,推广「绿展义工计划」,以接触更多妇女、外佣、少数族裔和新来港人士等社群,加强向不同背景的市民宣传绿色减废回收文化。 |

|||||

| (二) | 持续完善回收网络 |

||||

|

|||||

| (三) | 紧密与行业协作,共同探索和推进务实可行的环境保护措施,减少对商界(特别是中小企)的冲击,例如: |

||||

|

|||||

| (四) | 善用市场力量发展环境基建,协助绿色经济转型 |

||||

|

完

2025年9月27日